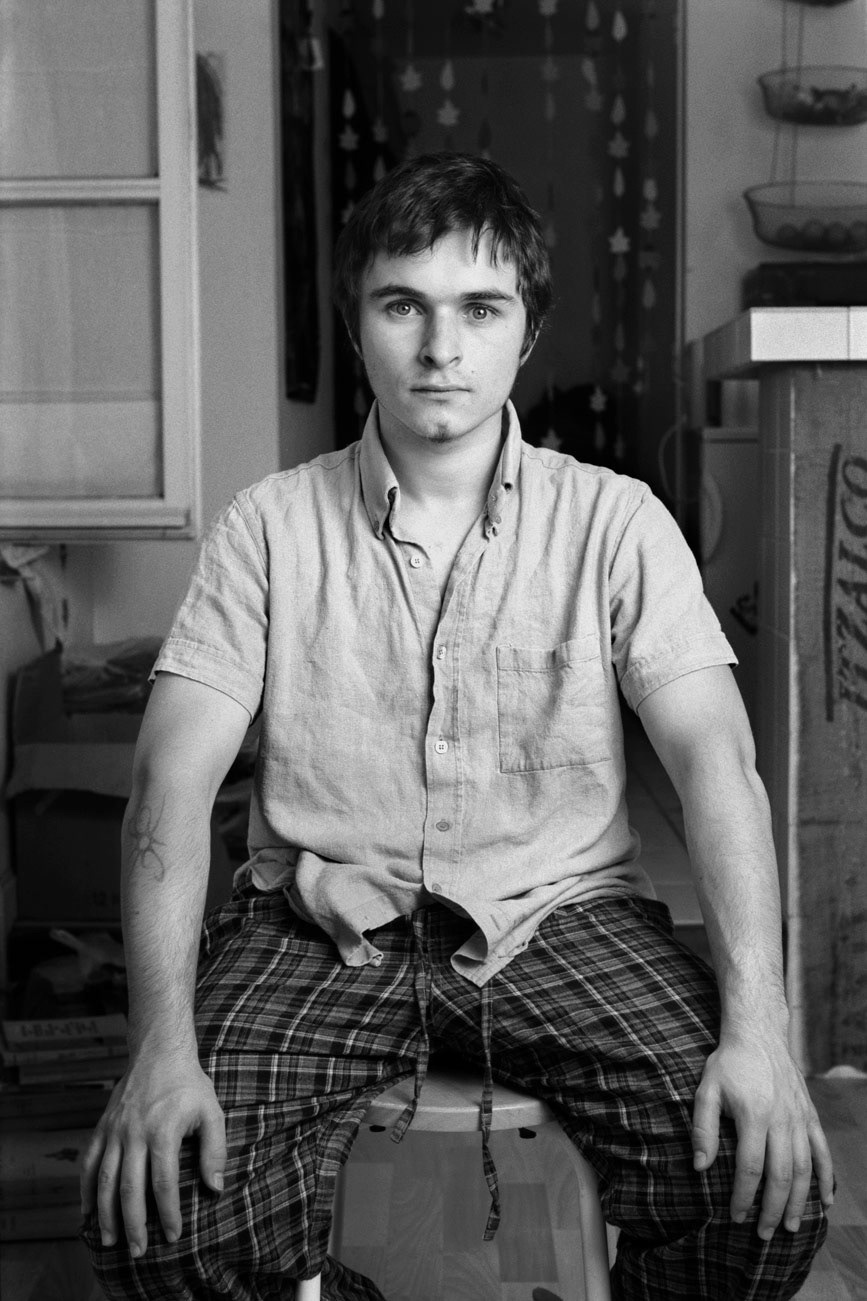

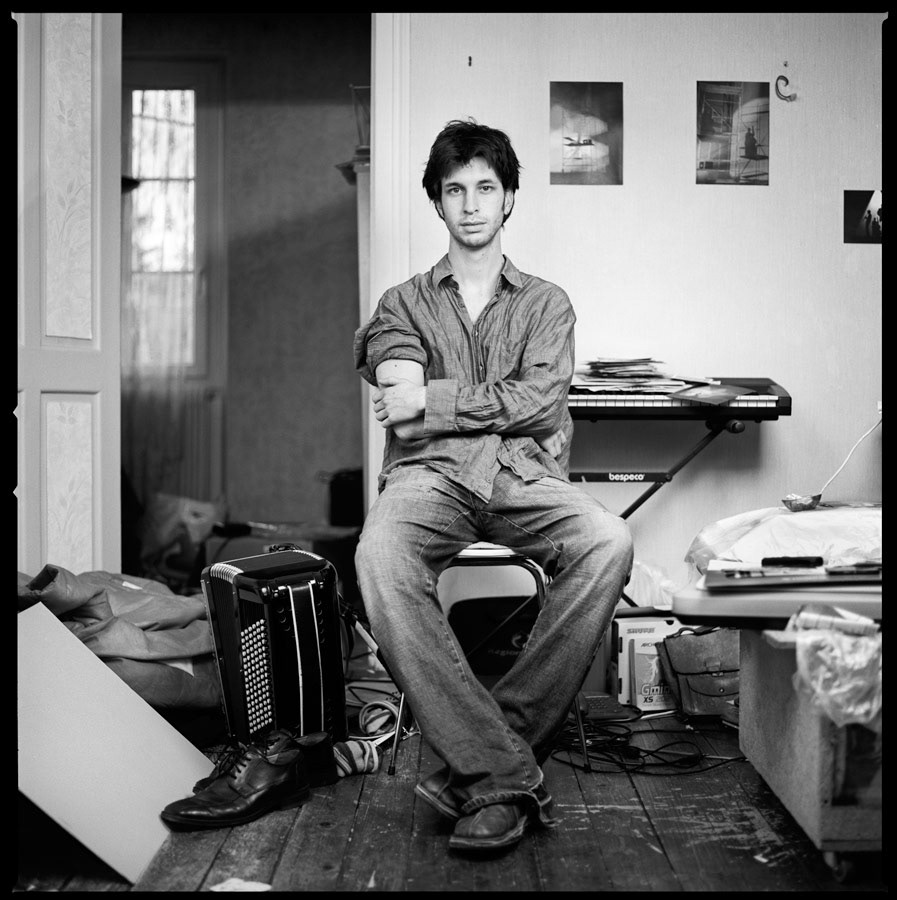

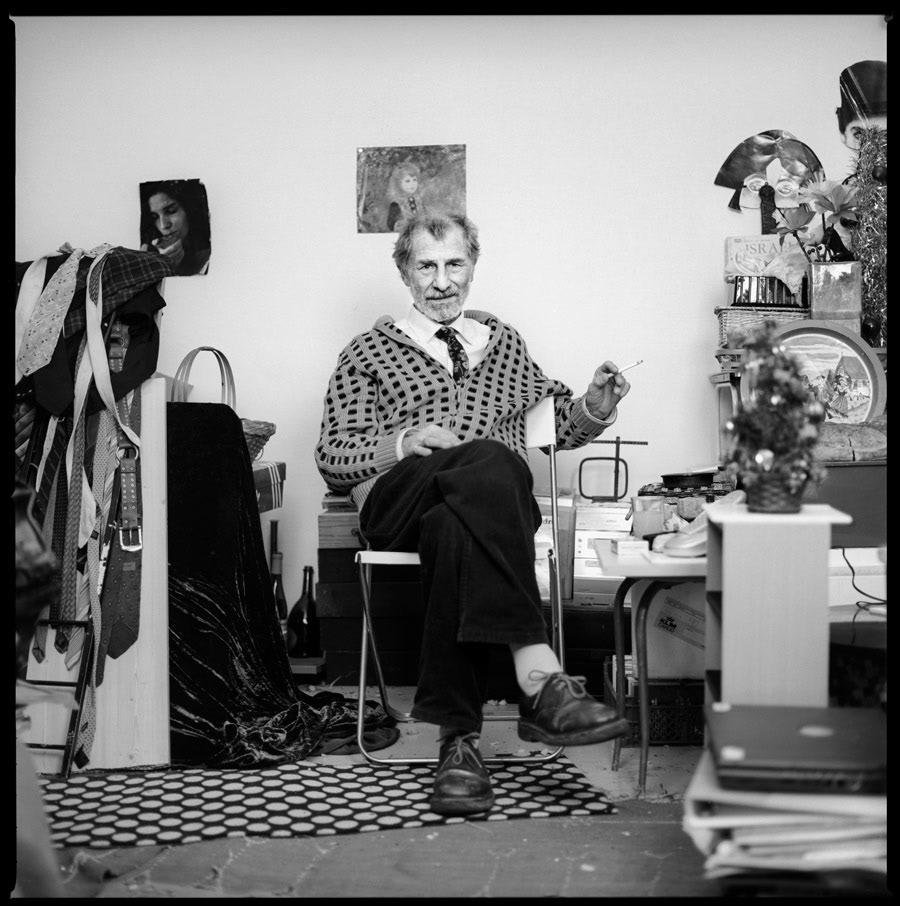

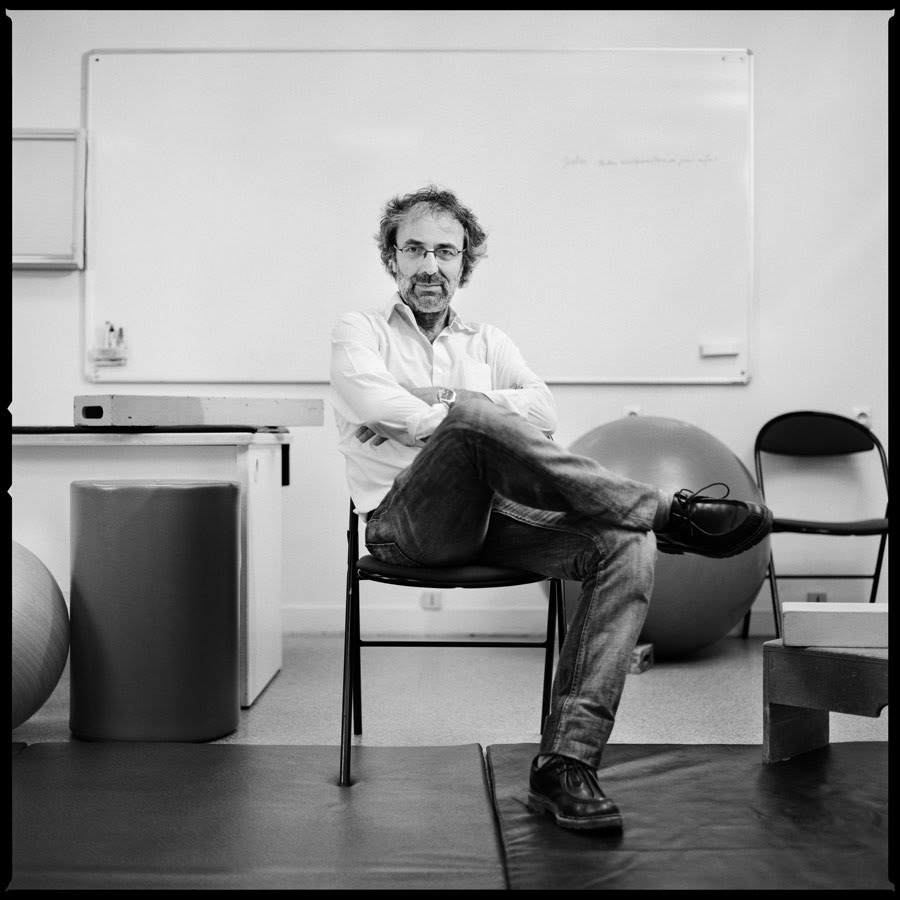

Largement influencée par Les gens du XXe siècle¹ d’August Sander, je voulais faire le portrait de mon époque et j’ambitionnais de photographier tout·es mes contemporain·es. En allant photographier les gens principalement dans leur environnement, je voulais relater qui ielles étaient, comment ielles vivaient.

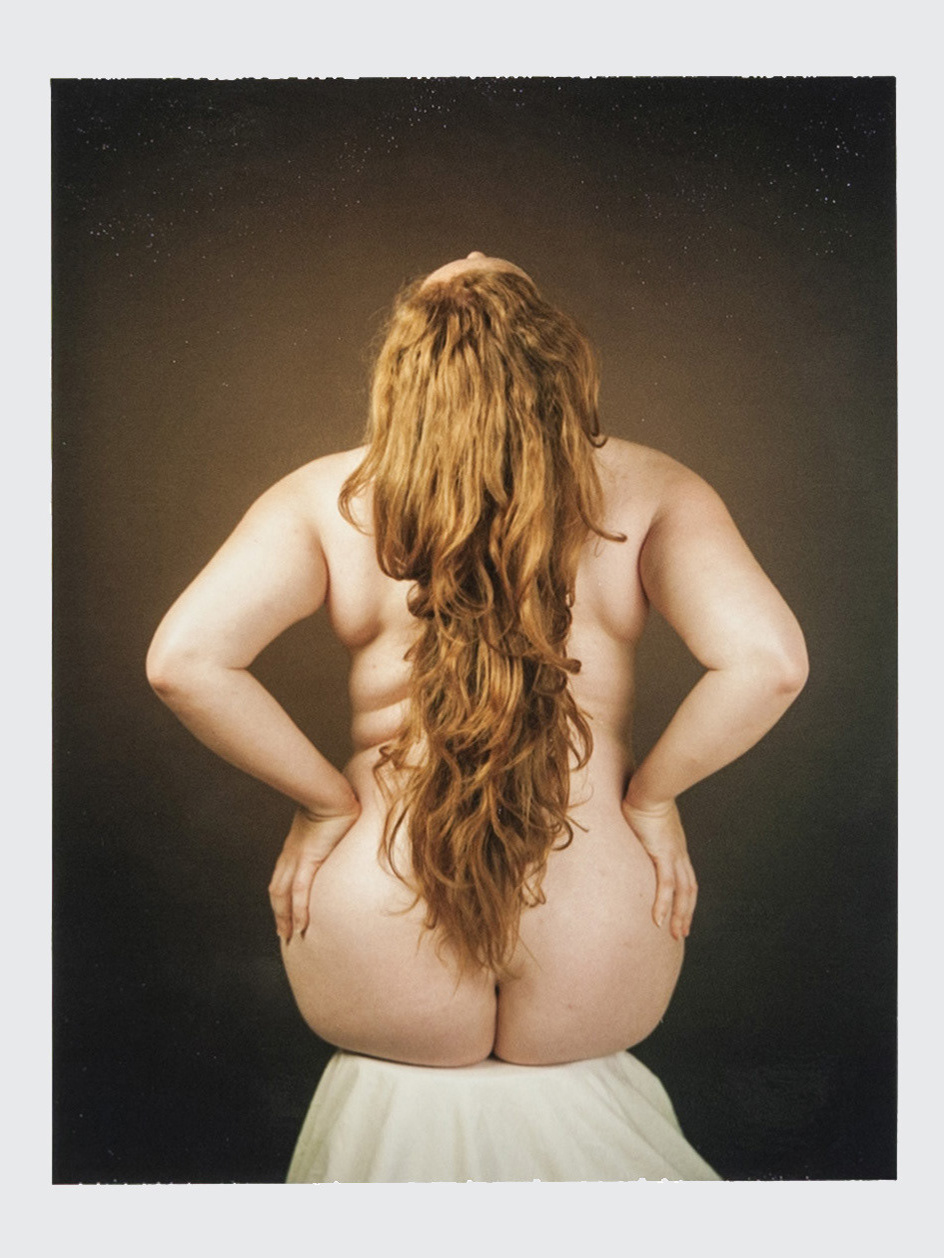

J’ai longtemps pensé saisir la « vraie » nature des gens avec mes séries de portraits. Qu’avec le protocole de prise de vue que j’installais, je mettais en place les conditions de lâcher prise pour mon·ma modèle afin que ses masques tombent – consciemment ou inconsciemment – ne serait-ce qu’une fraction de seconde. Furtif moment que j’inscrirais sur la pellicule.

Il se dit que les Indien·nes d’Amérique photographiée·s par Edward S. Curtis pensaient que la photographie pouvait voler leur âme². Pour ma part, j’ai longtemps cru que l’appareil photographique était un moyen mécanique d’enregistrer le réel et qu’il était un instrument de vérité. Je pense aujourd’hui que s’il est un instrument de vérité, il ne révèle pas la vérité intrinsèque de celleux photographié·es, mais celle de l’artiste-photographe.

Ces portraits, au final, ne sont que le miroir de ma propre histoire, de ma quête personnelle de sens. Les portraits que j’ai sélectionnés, ne sont que la réponse que je choisissais de donner aux questions que je posais silencieusement à mes modèles : Et vous ? Comment faites-vous ? Comment faites-vous pour vivre ?

1 – Je préfère traduire le titre original Menschen des 20. Jahrhunderts par Les gens du XXe siècle plutôt que par Hommes du XXème siècle comme cela est le cas pour la version française. En effet, même si en théorie dans la langue française le « H » majuscule est sensé conféré à « Hommes » un caractère universel, cette précision – notable uniquement à l’écrit, et uniquement lorsque le mot est en minuscule – laisse cependant une ambiguïté de sens là où le titre allemand et même sa traduction anglaise People of the 20th Century n’en laisse aucune.

2– Cette croyance semble être au final erronée ou en tout cas mal interprétée. Il semblerait que le rapport des peuples amérindiens à la photographie soit non pas basé sur la peur que celle-ci puisse voler leur âme d’un point de vue spirituel ou métaphysique, mais plutôt d’un point de vue identitaire. Cf. Patrick Perez, No picture ! no picture !, Journal des anthropologues [En ligne], 80-81 | 2000, mis en ligne le 01 juin 2001, http://journals.openedition.org/jda/3247